ご存知の通り、障がい者法定雇用率が2024年4月より2.5%に引き上げられました。

それに続き2026年7月には2.7%への引き上げ。今後も継続的に法定雇用率の見直しおよび引き上げが実施されると考えます。併せて、少子高齢化による生産年齢人口の低下による労働力の確保は業界に関係なく、企業にとって平等に直面する課題のひとつだと言えます。これらが合わさり、近年では障がい者の新規採用に取り組む企業が増加傾向にあり、障がい者求人数は右肩上がりの状況となっています。それは企業間における障がい者人材の獲得競争が激しくなっていることを表しています。

さらに深く表現すると、企業における障がい者人材の採用とその活用が高まりを見せている一方で、より一層自社にとって求める人材の確保は難しさを増しており、各企業の担当者にとって現在の障がい者雇用環境は採用活動について新たな局面に差し掛かっているように感じられます。

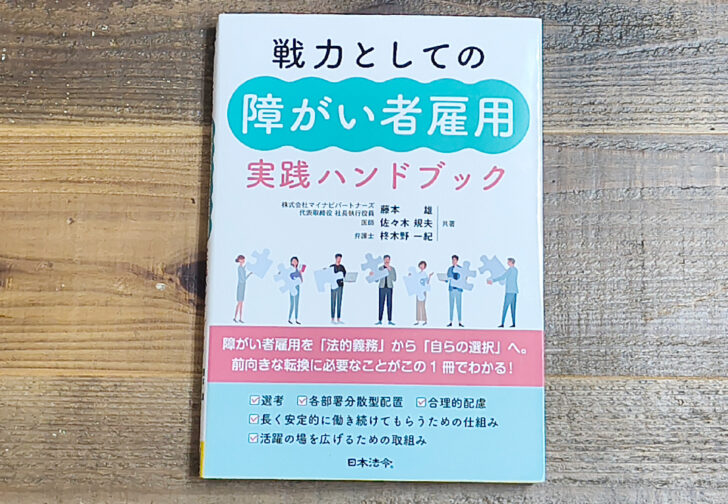

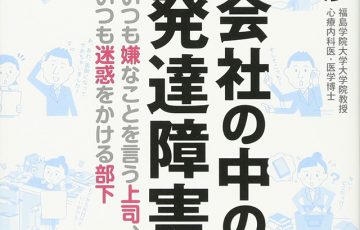

そのような中でご紹介したい書籍があります。日本法令より出版されました『戦力としての障がい者雇用の実践ハンドブック』です。本著の大きな特徴は「障がい者雇用実践企業」「医師」「弁護士」の共同著書である点です。

- 企業の視点(人事・経営)

→ 実際に障がい者を戦力として活かすための採用・配置・業務設計のノウハウがリアルに書かれてる。

- 医師の視点(産業医)

→ 特に精神障がい者雇用の場面で見られる健康管理や職場環境の課題に、医学的な根拠をもとにアドバイス。

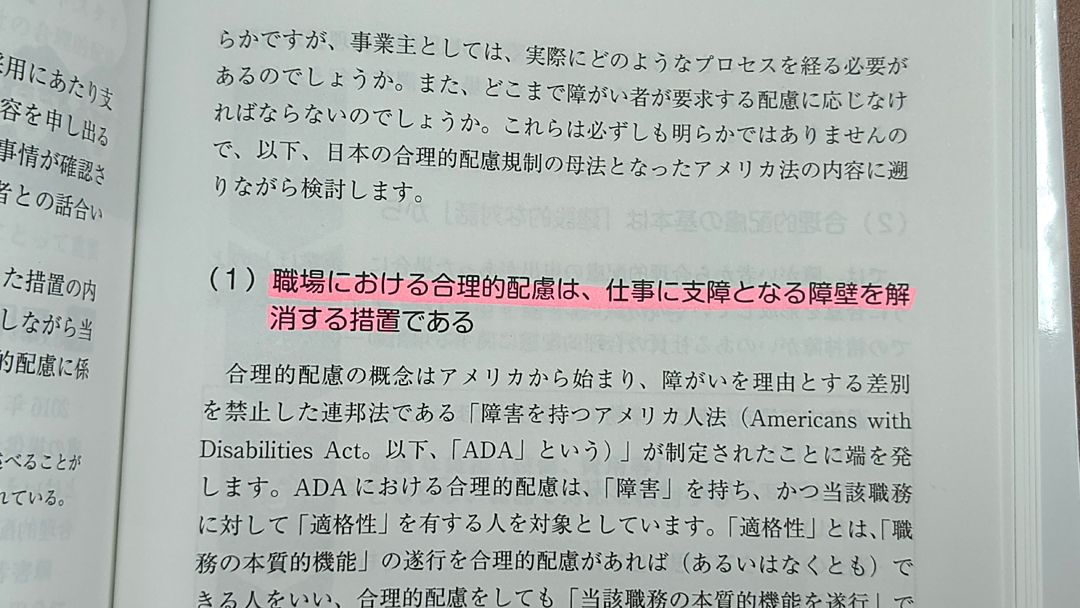

- 弁護士の視点(法務)

→ 合理的配慮や労務管理、トラブル防止のための法的ポイントをしっかり押さえてるから、企業側も安心。

これから本格的に障がい者雇用の取り組みを進める企業担当者や、これまでも障がい者の採用・雇用に取り組んできたが、職場定着がうまくいかず悩んでいる企業に参考にしてもらいたい著書だと感じます。

多様な人材活躍を望む声が大きくなる昨今、障がい者の雇用も法定雇用率を基準とした数合わせとなる採用から戦力化を目指した雇用が、障がい当事者に限らず組織にとっても有益な人材活用であることを障がい者雇用の先頭集団である株式会社マイナビパートナーズが実践に基づいた経験・アドバイスについて同著で示しています。

また、同著は企業への障がい者雇用枠での就職を目指す求職活動中の障がい者にとっても、自身が目指す将来の選択を希望通りに進めるための参考的文献にあたると考えます。こちらの書籍に記されている採用プロセス、考え方をもとにした環境づくりを実践している企業というのは、障がい者をはじめ多様な人材の活躍を念頭にした組織づくりに取り組んでいるひとつの証明であり、雇用後の人材の成長や将来設計を見据えた環境を整えている組織である可能性が高いからです。

先程、特徴としても挙げましたように、障がい者雇用に取り組む上で知っておいた方が良い法律やその背景が丁寧に解説されています。また、株式会社マイナビの特例子会社である同社の代表 藤本氏は業界の中でも非常に熱心に障がい者雇用に取り組んでおらる企業人のひとりです。その藤本氏に加えて、精神科医・産業医としての実績の高い佐々木氏と弁護士として労働法政に高い見識のある柊木野氏の3人が共同で執筆された同署は、専門的な観点から説明される各章において人事担当者や経営者が障がい者の採用・雇用を進める際に直面するであろう課題について、分かりやすく導いてくれる存在であると感じます。

著 者:藤本 雄(ふじもと・たけし)

株式会社マイナビパートナーズ 代表取締役 社長執行役員

株式会社マイナビで採用責任者を2009年から2016年までの7年間務める。

その間、総勢5,000人を超える採用に携わり、そのうち障がいがある社員の採用は200人を超える。2016年、株式会社マイナビの特例子会社である株式会社マイナビパートナーズの設立とともに出向。2018年より現職。障がいのある人、中でも精神障がい(発達障がいを含む)のある人の「戦力としての障がい者雇用」に取り組んでいる。

株式会社マイナビパートナーズ

株式会社マイナビの事務業務代行、障がい者の人材紹介業、マイナビグループ社員向けマッサージルームの運営を手がける。2025年7月現在316名の社員が在籍。うち236名が障がいのある社員、そのうち約8割以上が精神障がい者保健福祉手帳保有者。さらにそのうち約7割が発達障がい者。

佐々木 規夫(ささき・のりお)

一般社団法人日本うつ病センター 上席研究員

産業医科大学医学部医学科卒業。東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医および健康推進G統括マネージャーとして健康管理に従事。

医療法人財団厚生協会 大泉病院にて精神科医として勤務後に、現在は精神科医および産業医として医療機関や上場企業、主要官庁の産業医を兼務している。

柊木野 一紀(ひらぎの・かずのり)

弁護士(石嵜・山中総合法律事務所 パートナー)

第一東京弁護士会 労働法制委員会副委員長(労働時間・労災補償法制部会 部会長)

発行所:日本法令

東京都千代田区岩本町1-2-19