書籍:「戦力としての障がい者雇用実践ハンドブック」

ご存知の通り、障がい者法定雇用率が2024年4月より2.5%に引き上げられました。 それに続き2026年7月には2.7%への引き上げ。今後も継続的に法定雇用率の見直しおよび引き上げが実施されると考えます。併せて、少子高齢…

勉強・教材

勉強・教材

ご存知の通り、障がい者法定雇用率が2024年4月より2.5%に引き上げられました。 それに続き2026年7月には2.7%への引き上げ。今後も継続的に法定雇用率の見直しおよび引き上げが実施されると考えます。併せて、少子高齢…

勉強・教材

勉強・教材

仕事柄、障がい者のはたらく職場について意見交換、議論、考える場面を多く持つことがあります。障がいのある方のことを“障がい者”とひと言で表現されることがあります。人の顔貌や性格に違いがあるのと同様に障がいについてもそれぞれ…

勉強・教材

勉強・教材

厚生労働省から公表される「障害者雇用状況の集計結果」の直近のデータによれば、企業における障がい者の雇用実数は約65万人となり、過去最高の障がい者雇用数となっています。また、法定雇用率が2024年4月1日には2.3%から2…

勉強・教材

勉強・教材

法定雇用率がこれまでの2.3%から2024年4月1日に2.5%、2026年7月1日に2.7%に引き上げられることになりました。近年は企業ではたらく精神障がい者・発達障がい者が増加しており、雇用の伸び率を障がい特性別に見る…

勉強・教材

勉強・教材

今回ミルマガジンでご紹介する書籍は株式会社レオウィズの代表取締役 汐中義樹氏が執筆されました『障害のある方と共に働く』です。 著者の汐中氏の経歴ですが、都内にある小学校と特別支援学校にて教育者としての経験をもとに、現在は…

勉強・教材

勉強・教材

障がい者雇用に取り組んでおられる企業の経営者や人事担当者であれば『もにす認定制度』というワードを一度は耳にされたことがあると思います。 企業における障がい者の雇用実態のひとつとして「中小企業における法定雇用率の達成割合の…

勉強・教材

勉強・教材

ご存知のとおり2024年度は障害者法定雇用率の引き上げや除外率の引き下げなど、障がい者雇用に関連した法律改正が施行されます。これまで以上に障がい者の雇用に伴い多様性を理解した共生社会がより一層促進される世の中となります。…

勉強・教材

勉強・教材

皆さんは「聴覚障がい者」と聞いてどの程度のことをご存知でしょうか。 聴覚障がいと聞くと「耳が聞こえない」「音が聞こえにくい」と思い浮かぶ以外にイメージすることって少なく、実は聴覚障がいのことって案外知らないことが多いので…

勉強・教材

勉強・教材

『共用品』とは、 障がい者や高齢者が日常生活で感じる不便や困りごとを使いやすく配慮する考えから設計・デザインされた製品やサービスのことですが、結果的には誰にとっても使いやすくなったことで今では当たり前のように皆さんの身の…

勉強・教材

勉強・教材

『グレーゾーン』という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。 グレーゾーンとは、「日常のいくつかの場面で発達障がいの特性が原因となり困りごとを感じながらも、発達障がいとしての診断基準を満たしていないために障がい者手帳が取…

勉強・教材

勉強・教材

いろいろな情報ツールを通じて「発達障がい」というワードを見たり聞いたりする機会が増えてきたと感じます。良いも悪くも発達障がいの存在が少しずつ認知されてきた証だと思います。 良くも悪くもと表現したのは、発達障がいの特性とし…

勉強・教材

勉強・教材

定期的に大型書店やAmazonで障がい者に関連した書籍について探すことがあります。 一昔前と比べて障がい者をテーマにした書籍も多くなったと感じるのは、障がい者がタブーでなくなってきたこと、一括りにされがちだった障がいにつ…

勉強・教材

勉強・教材

昨年末、国会では障がい者支援に関連した法案が採択され、近々法律の改正が決まることになりました。この改正法案では、障がい者が日常生活で活用する福祉や支援制度に大きく関わるものとなっており、もちろん障がい者雇用に関わる内容も…

勉強・教材

勉強・教材

みなさんには、普段の生活で取り入れているオリジナルのライフハックがあると思います。元々ライフハックとは「仕事の効率や生産性を上げるための工夫やテクニック」を指し、今では日常生活をよりよく過ごすために自分なりに取り入れてい…

勉強・教材

勉強・教材

障がい者雇用に関連した書籍をご紹介します。 著書名は「“発達障害かもしれない人”とともに働くこと」。企業で障がい者雇用の人事担当者であれば、非常に気になる書籍だと思います。 これまでミルマガジンのコラムでもお伝えしました…

勉強・教材

勉強・教材

「障がい者」と「はたらく」をテーマにした書籍のご紹介です。 これまでも人事担当者や職場責任者が障がい者の雇用を進める上で必要な知識を補うテキストであったり、またはハウツー本として活用いただけるような書籍をご紹介してきまし…

勉強・教材

勉強・教材

「小倉昌男」と聞くと「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸株式会社を日本を代表する物流企業に育てた経営者として知られていると思いますが、企業出身で障がい者福祉に一石を投じた人物としても有名で障がい者福祉の世界でその…

勉強・教材

勉強・教材

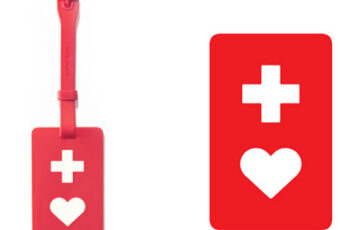

『ヘルプマーク』をご存知でしょうか。 『ヘルプマーク』とは、外見からは分かりにくいけれども、身体的・精神的なことが原因で日常の中で助けやサポートが必要な場面があることを周囲の方に知ってもらうための「サイン」です。 例えば…

助成金

助成金

人事担当者は自社が取り組む障がい者の新規採用や雇用継続を後押ししてくれる法律や助成制度があることをご存知だと思います。その時に置かれた状況によって活用できるものとそうでないものがありますが、知っておいて損はありません。ま…

勉強・教材

勉強・教材

先日、仕事の打合せの際に『上前さんは「社員の2人に1人 わが社の主戦力は障害者」という書籍をご存知ですか。Amazonでたくさん売れているようですよ。』と薦められ、丁度障がい者雇用関連の書籍を探していた私は早速Amazo…

勉強・教材

勉強・教材

最近、『ソーシャルビジネス』や『ソーシャルファーム』といったことばを耳にする機会が増えてきました。 『ソーシャル』とは社会という意味ですが、どちらのことばも「社会的な課題」の解決につながる事業のことを指しています。特に『…

勉強・教材

勉強・教材

このコラムを読んでいただいてる皆さんの中には、日常の場面で自分だけの『生活術』のようなものを活用している方っていらっしゃるでしょうか。例えるなら、普段の生活での「抜け」「忘れ」「ミス」などを防ぐための、言わば『ライフハッ…

勉強・教材

勉強・教材

新型コロナウイルス感染予防対策として全国で実施された緊急事態宣言が解除された直後、感染者数も減少し制限された生活も緩和されてきました。日常的に「マスク着用」「ソーシャルディスタンス」を新しい生活スタイルとして実施しながら…

勉強・教材

勉強・教材

今、世の中は新型コロナにより、当たり前だった日常生活が多くの制限を受ける状況にあります。今ある事実と状況を理解して、今できることに目を向けるというのが大切だと気付かされます。 これからアフターコロナとなったときには、色々…