ひとり言です。

普段から『支援』という言葉をよく使用します。

『支援』を検索してみると、

“困っている人や、何かを達成しようとしている人に対して、助けたり、力を貸したりすること”

と出ました。

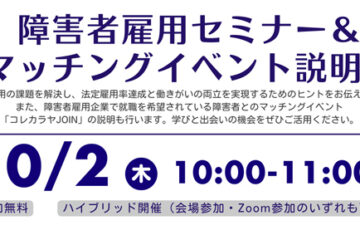

一般的には「災害時の被災者支援(物資や医療の提供)」「子育て支援(保育サービスや相談窓口)」「学習支援(家庭教師や補習)」のような使われ方をされます。障がい者雇用の場面であれば「情報取得の支援(点字、音声読み上げ、手話通訳など)」「物理的な支援(バリアフリー設備、移動の補助)」「心理的な支援(安心して働ける雰囲気づくり、相談体制)」というように、障がいのある本人が職場で能力を発揮できるようにするための環境づくりや配慮を指します。

次に『支援』という文字に使われる「支(ささえる)」と「援(たすける)」をそれぞれ検索してみることにします。

「支(ささえる)」の意味

基本的な意味:物理的・精神的に何かを下から支えること。

漢字の成り立ち:「支」は枝の形を表す象形文字で、枝が何かを支える様子から「支える」という意味が生まれました。

使われ方の例として、①支柱(しちゅう):柱として支えるもの。②支える:人や物を安定させる、助ける。

「支」は、相手が倒れないように、安定して存在できるようにするイメージです。

「援(たすける)」の意味

基本的な意味:手を差し伸べて助けること。

漢字の成り立ち:「援」は「手」と「袁(長く伸びる)」から成り、手を伸ばして助けるという意味を持ちます。

使われ方の例として、①応援(おうえん):力を貸して励ます。②救援(きゅうえん):困っている人を助ける。③援助(えんじょ):物理的・金銭的な助け。

「援」は、困っている人に対して積極的に手を差し伸べるイメージです。

それぞれの文字の意味を知った上で『支援』を考えてみると、「相手が自立できるように、安定して存在できるように、継続的に手を差し伸べること」ではないかと思います。

上記で検索した『支援』に関する意味を頭に入れつつ改めて考えてみました。

『支援』というのは支援される本人が望んでいる姿や目的・成長などを実現したり達成するために、足りないところを補う役割として周囲が支え手を伸ばしたりする行為であると認識しました。そこには本人の意思が十分に優先された上で『支援』が成り立つということです。

この「本人が望んでいる姿や目的・成長に関する理解」が支援をする側がしっかりとできていることが『支援』を行う上で非常に大切なことだと思います。

障がいのある方々と関わる現場では、支援を行う側の人たちは多岐にわたって多くのことを求められます。私自身、仕事を通じて障がい者に向けた『支援』の場面に立ち会うことがあります。これまで私が見てきた職場や支援機関の中には、支援を受ける側と支援する側の理解が進んでいるところもあれば、『支援』の本質を見誤ってしまい、本来提供すべき『支援』がなされていないのでは?と感じるところもあります。そういった現場では、日々の業務をこなすことばかりに意識が向きすぎてしまい、「『支援』とは?」が抜け落ちてしまっているように感じてしまいます。『支援』とは一方的なものではなく、支援者自身も障がい者との関わりを通じて成長と気づきを得ることができると思います。

人はひとりひとり違うということは誰もが認識しています。外見だけでも「顔の形状」「肌の色艶」「体型」「髪の色」など。障がいにも同じことが言えるのですが、その認識が進まない場面が多く見られます。障がい種別(身体/知的/精神障がい)が同じであっても、特性や状態、これまで生活をしてきた環境など、様々な要因により障がい者本人のできることやできないこと、求める支援・配慮には違いが生まれます。ここに障がい者の『支援』に対する難しさを感じる理由のひとつがあるのですが、ひとりひとりに違いがあるという概念を十分に認識できているかどうかで関わり方と結果に大きな違いが生まれます。

改めて、仕事や訓練を通じた『支援』の場面で、支援を受ける本人の意見や考えが尊重された『支援』になっているのか。例えば、障がい者の就労において、そこには本人の「成長したい」「得意を伸ばしたい」「技術を磨きたい」を実現させられる環境が整っているのか。

本人の努力だけでは難しい時に提供されるのが『支援』だと思います。『支援』の形は、時間と共に目指してきたものの変化により軌道修正を求められることもあります。そのような時にも支援を受ける本人が中心に置かれていることが何より重要だと考えます。また、『支援』は手段であって目的ではないということも忘れてはいけないことだと思います。

最後に『支援』とは支援する側と支援を受ける側が相互理解のもと「共に歩む」ことであると思います。つまり、支援は一方的なものではなく、本人の意思や努力と支援者の関わりが合わさって初めて成立するものです。「支える」「援ける」は、本人の力を信じて、それを引き出すための行動だと思いました。そして、目的が達成できた時に一緒に喜べる関係も大事なことだと感じます。