こんにちは。上肢障がいのケイタです。

今回は八女市の山奥でゲストハウスの経営をやりつつ、現在福岡県八女市議会議員3年目の坂本治郎さんにお話を伺いました。

坂本さんは福岡の高校を卒業後、6年間陸上自衛隊に勤務していました。しかし、規律に縛られた社会を飛び出したい一心で、海外を約5年間放浪されたという異色の経歴の持ち主です。海外放浪から戻ってきた後も、周りのご縁でゲストハウスを始めることになったり、フィリピン人の奥様と出会って2日目でプロポーズし半年でご結婚されたり、自分の半生をつづる物語を本として出版されたりと、パワフルな活動ぶり。

そして八女市の市議会議員に当選され、最近は息子さんも生まれたとのことですが、3歳を過ぎた息子さんは重度障がい児に認定されたとのご報告がありました。

息子さんのことに加え、市議会議員や、父親として、これからの日本の福祉に対してどのように考えておられるのか、前編と後編に分けてお話を伺ってみました。

①「“普通”がつらかった──グレーゾーンでの生きづらさ」

「グレーゾーン」とは、医師から発達障がいの診断は受けていないが、いくつかの特性が当てはまり、日常生活で困難を感じやすい状態のこと。坂本さんもそんな“境界の人”だった。

坂本さんが海外放浪するきっかけになったのは、6年間の自衛隊生活や、学校生活で規律や空気を守ることへのしんどさだったと言う。

「ADHDなどはっきりした障がいを持っているわけじゃ無いのですが、昔からみんなと同じ行動ができなかったり、1回言われたことをなかなか人より理解できなくて、先生や教官から人一倍怒られてきました。今の生活を手に入れるまでは、『どうして自分は人よりできないことが多いのだろう』と、悩むことが多かったですね。」

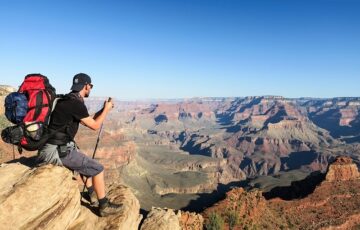

海外放浪していたときの坂本さん

坂本さんのように、明確な障がいの診断は下りないが、発達障がいの項目がいくつか当てはまる、いわゆるグレーゾーンの人は、昨今少しずつ認知されてきている。

このような人々は、それぞれのハンディを持ちながらも、あくまで健常者として生きていかねばならないので、障がい者なら当たり前に受けられる行政からのサポートや、周囲の理解を得られないことがほとんどである。

「僕は特に福岡の田舎出身であり、高校卒業後そのまま自衛隊に入隊したので、今のように自分らしく自由に生きていいという価値観を知らないまま日本独特の長いものには巻かれろというか、右にならえ的な空気の中で生きてきました。そんな現状に疑問を持ち、24歳の時に自衛隊を辞めて海外へ飛び出しました。皮肉かもしれないけど、自分が発達障がいのグレーゾーンで生きづらかったから、海外に飛び出して5年間放浪したり、山奥で古民家ゲストハウスをやったりと、今の生活につながったのかもしれません。社会のレールで生きることが難しかったから自分の人生を自分で切り開かなければならなかったのです」

現状の日本の福祉では、障がい者か、健常者かと言う二分化までしかされておらず、グレーゾーンの人々はまとめて健常者の枠に当てはめられる。そのため、他の健常者と比較されて、自分は劣っていると思わされたり、周りと同じ基準で比較される問題も浮き彫りになってきている。

坂本さんは現在八女市議会議員になって3年目だが、意外とこの仕事は自分のような人の方が本質的に向いている側面もあるかもしれないと言う。

「自衛隊をやっていた時は、集団生活なので、ひたすら周りに合わせないといけなかったのですが、議員の仕事は、とにかく自分の意見を積極的に発言することなので、周りに合わせず思った事はどんどん発言しています。しかし後先考えずに発言してしまうこともあるため、最近はもう少し慎重に発言したり、なるべく他の議員さんの意見にも歩み寄るよう意識してます。とは言え、まだまだ思考錯誤中ですが…。」

自衛隊時代の坂本さん

これまでの地方議員像として、多くの人が思い浮かべるのは、地元の名士や青年団・商工会・町内会の役員、元校長先生、消防団の団長といった、地域の中心で信頼を積み重ねてきた人たちかもしれない。実際、これまでの地方議員の多くは、そうした“村カースト”の中で評価されてきた人たちだった。地元で目立ち、上下関係を尊重し、空気を読み、波風を立てずに順当に評価されてきた、いわば“内側”で育て上げられた人々だ。

「もちろん、それを否定するつもりはありません。でも、それはあくまで『既存の空気の代表』であって、社会の多様性や違和感を感じてきた人たちの声を代弁しているわけではないんです。そうした構造が生む“ゆがみ”として、弱い立場の人への想像力が乏しかったり、変化よりも安定を優先したり、議会内で空気を読んで波風を立てないようにする流れができてしまう。その結果、『現場の苦しさ』や『生きづらさ』、『制度の隙間』に光が当たりにくくなってしまうんです」

坂本さん自身は、そうした「内側」とは距離のある場所で生きてきた。学生時代のスクールカーストでいえば、上でも下でもなく、自然と生まれる空気になじめず、そのどこにも属することができなかったという。ただ、いじめられないようにと、ひたすら筋トレに励んで“筋肉武装”をしていた日々。そして八女に移住してからも、いわゆる「普通に生きること」を諦め、地図の端っこのような山奥で暮らしてきた。

「そういう人間だからこそ、見えてくる景色があると思うんです。地域の行事に参加できない人の事情、発言できない移住者や若者の戸惑い、保守的な田舎に疲れて出ていくことを選ぶ人たち、日本社会の空気の重さに疲れ、外国人と暮らすことでようやく自分を保てている人たち……そういった“中では語られにくい声”を、僕は拾い上げたいという思いがあります。政治の世界で自分が果たすべき役割があるとすれば、それは“中心を代表すること”ではなく、“周縁を照らすこと”だと思っています」

組織や序列の中で育ったわけではないからこそ、しがらみにとらわれずに、物事をストレートに語ることができる。若者や移住者、声の届きにくい人たちの代弁者として、議会の中でその存在を示すことができる。坂本さんは、そんな立場だからこそ果たせる役割があると信じている。

以上が、坂本さんの生い立ちと自衛隊時代、海外放浪のお話でした。後半では、ご家族のことや、議員になられて感じることなどをお聞きしていきます・・・。