前回の続き。

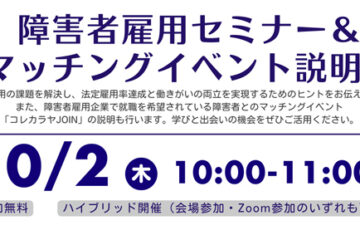

一般社団法人 日本障害者雇用担当者協議会では企業の障がい者雇用に関わる担当者が集まり、意見交換・相談・情報を得られる場のひとつとして月に一回のペースで『定例会』を開催しています。

前回でも述べましたが、『定例会』は大きく2部構成となり、上記にある①〜③を前半部(60分)、④⑤を後半部(60分)としています。後半部はリアル参加・リモート参加の方々によるグループワークの時間を設けています。グループワークでは毎回設定されるテーマについて、5〜7名に組み分けされたグループごとに自社での事例・これまでの経験・課題など、参加者同士で意見交換をしていただきます。グループワークの後は各グループから出された意見や内容について発表をしてもらいます。

過去にグループワークで取り上げたテーマとグルーブ内の意見を抜粋して下記にご紹介したいと思います。

「長期定着するための工夫とは」(2024/8/9開催 第45回定例会より)

【グループワーク内での意見】

- 社内の仕事:社内報をしている等自信をつけられる仕事を与えている。

- 言葉を探す:障がい者でも…等言葉遣いについてチェックする機会を取っている。

- (支援学校)教員、定着支援の支援者と協力している。

- 障がいのある方の賃金向上を目的にしている。

- 本人に対するヒアリングを実施し、どこまでプライベートに介入するかを判断。

- 各社員がそれぞれを尊重するという会社としての意思があり、各社員がそれを実践しているため、個別の特別な配慮という意識はしていない。

「障がい者の採用活動について」(2024/11/8開催 第48回定例会より)

【グループワーク内での意見】

-

- 特に手帳等では決めておらず、その人が弊社でやっていけそうかという観点。実習をやっている。

- 就労支援事業や学校などから紹介があるため、求人を出したことはほとんどない。

- 来るものは拒まず、戦力になるように育てる。問題が起こる前提で採用。(実際にトラブルは多々あり)

- 就労移行事業所で訓練を積んだ人と企業とをマッチングさせ、適した企業が見つかれば、実際に企業でトライアル。→マッチすれば就職。

- 定例化・判断ができない作業が多くなってきたため、採用する層の選別が難しく、紹介も減ってきた。

- 面接だけじゃわからないから、実習できた方がよいのでは。

- 仕事が1日の中で占める割合は1/3、残りの2/3はプライベートなど。そのプライベートを家族や支援機関から崩れないようなサポートをしてもらえる状態かの確認もその後の定着では大事なポイント。

「組織への障がい者理解浸透の方法について」(2025/1/10開催 第50回定例会より)

【グループワーク内での意見】

- 特例子会社から本体への働きかけ。トップダウン。役員が障がいのある社員の対談。

- 特例子会社で1クッションを踏んで、その後にキャリアを積みたいメンバーは本体で採用していく。

- 一般枠の方が苦手なところを障がい者の得意で保管できる。業務で分けるのではなく、人手が欲しい部署で障がいのある社員が一般の社員と一緒に働く。(業務で障がい者と関わりを持つ場面を作る)

- 社内広報や社外からの評価を活用した認知度向上・丁寧な社内コミュニケーションの取り組みを紹介。

- 一般社員が「障がいのある社員に伝えてよい内容か?」と慎重になる事例があり、障がいの有無に関わらない「人間観」の共有・理解が必要だと指摘。

- 社会・会社単位で障がいに関する教育や啓発活動を継続する必要性がある。

- 業務に直結する内容(例:合理的配慮やアクセシビリティの意義)に焦点をあてることで、現場の関心を高める取り組みが有効であった。

- 会社メッセージとして経営層の関わりが非常に大切だと感じている。他部署から切り出した業務処理を通じて障がい者の役割が、初めて経営会議で取り上げられた。そういった発信を増やしていきたい。

- 障がい者雇用が自社にとってメリットがある、という理解は浸透してきたと感じる。それにより「自分も協力したい」「やってみたい」と自発的に動く人が増えてきた。

- 障がいの有無にかかわらず、みんなに共通することなどを伝え知ってもらうきっかけを作った。例えば、気候病、休み明けの勤務はみんな辛いなど。障がい者だから特別視するのではなく、特性がある中の一つであることを認識してもらう。

- 浸透させることの意義は大きいと感じるが、結局は、何をしても自分事ではないと切り離して、いつまでも何もしない人もいれば、自ら動いてくれる人もいる。やりたいと思う人の応援をすることが大切。

テーマごとに各グループで発言される各担当者からの意見や事例には重なるところもあれば、その組織独自の取り組みなど、様々な回答が見られました。障がい者雇用にはひとつの正解はないと考えます。

先行して障がい者雇用に取り組む企業が実践されてきたことが自社でこれから取り組むひとつのヒントになり、それらを自社用にカスタマイズしながら、作り上げていく部分が少なからず存在すると思います。そこに障がい者雇用を進める上での難しさがあるのかもしれません。

一方で、障がい者に限らず一人ひとりの人材に向き合った雇用とは、各自の特性や状況・状態を見極め、その人の持つ能力を発揮させることができる環境を設けられる組織なのだろうと考えます。

今後も一般社団法人日本障害者雇用担当者協議会の活動について報告をしたいと思います。

名 称:一般社団法人日本障害者雇用担当者協議会

U R L:https://nihonsktk.wixsite.com/my-site

参加企業

【幹事企業】※(●)理事

| 株式会社日本障害者雇用総合研究所(●) | The Links株式会社(●) |

| 阪和ビジネスパートナーズ株式会社 | OSPハートフル株式会社 |

| ヤンマーシンビオシス株式会社 |

【加盟企業】

| 株式会社革靴をはいた猫 | 株式会社JR西日本あいウィル |

| エンカレッジ株式会社 | 株式会社フェリシモ |

| 積水化学工業株式会社 | 大和リース株式会社 |

| 株式会社障がい者つくし更生会 | VALT JAPAN 株式会社 |

| 株式会社日米クック | コクヨKハート株式会社 |

| 株式会社エルアイ武田 | 株式会社リコー |

| 江崎グリコ株式会社 | 東邦フラワー株式会社 |

| 特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ | 株式会社プーカー |

| キリンドウベストクリーンサービス株式会社 | 株式会社MBTジョブレオーネ |

| 株式会社資生堂 | JFE商事サービス株式会社 |

| ネクストワン合同会社 | 株式会社エスユーエス |

| 株式会社Kaien | ジェイエフシステムズ株式会社 |

| ぜんち共済株式会社 | 株式会社D&I |

| 一般社団法人日本支援技術協会 | 株式会社バンダイナムコウィル |

| YORISOU社会保険労務士法人 | 株式会社LIXIL Advanced Showroom |

| 株式会社リテラル | 株式会社エイジェックフレンドリー |

《2025年2月現在》

※ 順 不 同

他、参加希望の企業多数