ひとり言です。

障がい者の雇用指針のひとつでもある法定雇用率が2024年4月1日にこれまでの2.3%から2.5%へ引き上げられました。続いて2026年7月1日には2.7%となることは企業の人事担当者をはじめ、障がい者雇用に関係する立場の皆さんにとっては周知の事実だと思います。

法定雇用率の引き上げについて、2013年に1.8%から2.0%へ変わって以降、5年を一区切りとして法律改正が行われる際に雇用率も見直されることが継続化されるようになりました。それに伴い企業の障がい者雇用の現場にも少しずつ変化が見られるようになった印象です。

直近である令和6年の「障害者雇用状況の集計結果」の統計データが昨年末に厚生労働省から公表されました。

令和6年では、前年にあたる令和5年に法定雇用率の達成割合(障がい者の雇用義務のある企業全体で法定雇用率を達成している割合)が半数を超える50.1%だったのが、2.5%への引き上げにより46.0%に下がりました。法定雇用率の引き上げがあった年には、各種の統計値が前年よりもマイナスになることは一時的な結果として見られる傾向です。

おそらく、数年後には雇用義務のある各社の取り組みにより達成割合が50%に近づくのだろうと考えつつ、もしかすると50%で足踏み状態になるのではと感じるところもあります。このままのペースだと2020年代の終わりには法定雇用率3.0%が現実的な数値として見えてくるのではないでしょうか。

【参考】

これからの障がい者雇用というものを見据えたときに、特に大企業をはじめとした障がい者雇用に取り組む企業にとって大きな課題のひとつが法定雇用率の達成に合わせた「雇用の質」をどのように表現するのかという点になると考えます。

理由としては、障がいのある人の雇用数が年々伸びていく中、仕事によって所得以外にも得ることができる雇用先が増えてきたことにあると感じています。「雇用の質」とは、これといった決まりはありませんが、「はたらくことを通じての成長」「やりがい」「不安の解消」「豊かな生活の実現」など、障がい者の雇用が雇用率を表すポイントではないことを雇用主である企業が行動として表明していく時代になってきていると思います。自立やはたらくことを目指す障がい者にとって企業は選ばれる時代へとすでに変わってきていることをどれだけの企業が認識しているのでしょうか。

このことは、障がい者の雇用を進めている企業が増加傾向にあること。求人の数が増えることによって就職・転職活動をしている障がい者にとっては選択肢の幅ができることになります。提示する雇用条件、設ける職場環境、組織が示す障がい者を含めた多様性への理解がその企業を選ぶ判断材料になってきます。これは障がい者人材の獲得に限ったことではありませんね。

ご存知の通り、少子高齢化の日本の労働力は減少の一途を辿っています。

経営判断による人材獲得の戦略のひとつとして、初任給の引き上げや柔軟なはたらき方の導入など、各社(主に大企業)がリソースをかけている様子が伝わってきます。人口減少を食い止める政策も見られない中、労働力不足は今後も続くことが考えられます。これまで従業員に求める業務やはたらき方にも柔軟な考え方が求められています。

世の中は、

- 仕事はフルタイム → タイパのような隙間時間(Uber Eatsやタイミーのような)を使ったはたらき方

- 仕事は会社に出社 → はたらく場所を選ばないリモートワーク

- 副業は難しい → 動画配信、SNS、Uber Eats、個人オークションなど容易な副業の増加

のように多様な生活スタイルから自分に合った生き方を選べる時代になってきたと感じます。

人材確保のポイントは雇用条件・待遇にプラスして自分の希望するはたらき方をどれだけ実現させてくれるのかに対する答えを提示してくれる企業が人を集められるのだと思います。

そのような中、これからの障がい者の求人や雇用、定着はどのように進んでいくのかを考えてみました。

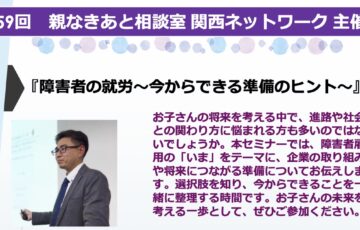

繰り返しになりますが、法定雇用率の引き上げに加えて多様性社会の理解促進や労働の戦力としての活用など、障がい者の雇用は今後も増加していくことになります。都心部にある就労移行支援事業所のお話では、利用者の中には訓練期間が短くても採用が決まることも少なくないと聞きますので、企業間の求人競争は激しい状態にあることがわかります。今回の法定雇用率引き上げにより障がい者の雇用義務のある企業は108,202社から117,239社へ増加しました。また、雇用義務のない小さな企業でも障がい者を労働力とみなして雇用を進めていきますので、求人競争は当分収まりそうにありません。

一方の障がい者人口は求人数と足並みをそろえて増えるわけではありませんので、自社が求める人材の確保を従来の方法から柔軟な発想を取り入れた経営戦略とする必要があると考えます。

例えば、「リモートによる地方在住の障がい者を雇用」「短時間雇用」「重度障がい者の雇用」といった方向にも目を向けて雇用の幅を広げることで選択肢を増やす方法です。

この場合、注意が必要なのは採用の条件を障がい特性で採用判断をするのではなく、あくまでも業務や役割が求めている人材像と一致しているかどうかということです。他にも周囲との協調性・仕事を通じての成長への意欲なども判断材料として考慮することが望ましいと思います。

続きは次回へ