ひとり言です。

人と接する機会が増えるほど、その人自身のことや必要な配慮について理解が深まることを実感しています。今回は、私が出会った方々との交流を通じて感じた『接することで深まる理解』について、書きました。

私が本業以外で代表を務めている一般社団法人日本障害者雇用担当者協議会という団体があります。

障がい者雇用に取り組む企業の人事担当者や職場担当者を対象に、情報共有やテーマに沿ったグループワークを行う定例会を月一回のペースで開催したり、障がい者先進企業の見学会を行うなど、障がい者雇用担当者が自社で実践する取り組みを後押しする全国組織となります。過去にこのミルマガジンでも同協議会の取り組みについてご紹介しました。

協議会に加盟する企業から参加される障がい者雇用担当者の立場もそれぞれです。雇用している障がい者と日常的に関わっている担当者を中心に、マネージメントや経営層の方々も定例会や見学会のようなイベントに参加していただいています。参加される担当者の中にはご自身に障がいがある方もいるため、定例会で設けられているテーマに沿った意見交換の場でもあるグループワークでは当事者目線による考えや意見も頻繁に交わされています。

毎月開催される定例会において出席率が高い障がい者雇用担当者のおひとりであるHさんについて少しお話をしたいと思います。

Hさんはある大手企業で障がい者雇用担当者として勤務されていて、協議会には設立の早い時期から会員のおひとりとして積極的に参加をしていただいています。Hさんは視覚に障がいがあります。定例会の会場にお越しになると、近くにいた誰かが声をかけて席に案内をすることがあります。また、席についてからは隣に座った方がHさんは視覚に障がいがあることに気がつくと、自然とサポートをしている様子を見ることがあります。

以前にHさんに、ご自身の視覚からの情報取得についてお聞きしたことがあります。

例えば人の顔を見たときには、はっきりと見えるわけではなく顔の輪郭などがぼんやりと確認できる程度だということでした。毎月開催する定例会では、会の終了後に懇親会を設けています。懇親会では食事をとりながら参加者同士がより交流を深める機会となっています。Hさんは懇親会にもよく参加をしていただいています。ここでも隣に座っている人がテーブルに運ばれてきた料理をHさんに取り分けたり、飲み物のグラスが少なくなると次に何を注文するのか声をかける風景が見られます。

協議会に参加される障がい者雇用担当者の皆さんが、視覚障がいやその他の障がいに関して精通しているわけではありません。実際に担当者自身が関わったことがある障がい種別であれば、普段からのコミュニケーションや配慮を通してその特性やその方の特徴について認識を深めることができます。私も障がい者の雇用に関わってから約20年になりますが、今でもお会いする障がい者からお聞きする話に驚くことや知らないことが多くあります。

協議会が開催する定例会や見学会にHさんが参加をしていただくことで、ご一緒する他社の障がい者雇用担当者にとって気づきや得るものがあるという経験は、自社の障がい者雇用を進める上で必要なプロセスのひとつでもある「組織の障がい者理解」につながる部分が多いと感じています。

ご存知の通り、障がいの種別は大きく3つ(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)に分類され、それぞれに障がい者手帳が用意されています。

種別ごとに障がいの特性を見てみると重なる点もあるため、障がいに関する知識が浅い人から見たときに障がい者を一括りにされることが少なくありません。例えば「聴覚に障がいのある人とのコミュニケーションは手話が最良の手段だ」「知的障がいのある人は体を動かす労働が向いている」というような断定された認識で捉えられることがあります。

でも実際は「聴覚に障がいのあるAさんは手話ができるが、同じく聴覚に障がいのあるBさんは成人してから発症した病気により聴力が失われたため手話ができません」「知的障がいのあるCさんは清掃業務が得意で人から声をかけられることが好きですが、同じく知的障がいのあるDさんは予め決められたフォームへのデータ入力の仕事が得意です」というように、障がいの種別が同じでも個々の特性やできること・できないことには違いがあります。

同様に配慮にも違いがあります。

上記のAさんの場合であれば周囲に手話ができる方がいると手話によるコミュニケーションや情報の伝達が配慮にあたります。一方のBさんの場合は手話ができませんので、筆談や音声を文字に変換するアプリなどのツールを使用して情報の格差をなくすことが配慮のひとつになります。

このように職場で誰もが与えられた役割で成果を上げてもらうためには、ひとりひとりの特性や特徴に関する認識を深めることが重要だと考えます。そこには障がいの有無は関係なさそうです。そうすることで、ひとりひとりが求める配慮が提供され、結果として最大限の成果を生み出すのではないでしょうか。ひとりひとりに対する認識を深めるにはやっぱり「接する度合い」に尽きるのではないかと思います。

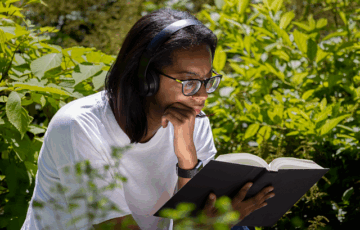

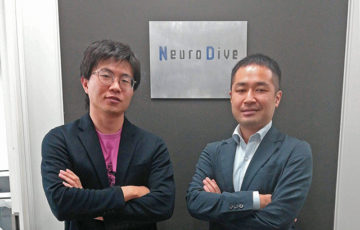

最後にご覧いただきたいお写真があります。

お写真の右に写っている方がHさんです。左側から右腕を出しエスコートされている方は見学会に参加された他社の障がい者雇用担当者Kさんになります。

Kさんは見学会に参加されるまで障がいのある方と接する機会がほとんどありませんでした。この時も誰にも教えられたり、指示された訳でもなく、たまたまHさんの隣の席に座ったことで会話が始まり、帰路の頃にはHさんをエスコートして電車の乗車されていました。

このお写真は私とって、大きな気づきになるのと同時に心が温かくなる瞬間を与えてくれました。