2021年も新年度が始まり、新しい生活がスタートした方も多いと思います。残念なことに新型コロナウイルスにより、本来であれば新しい門出を祝うセレモニーなども自粛を余儀なくされるなど、制限ある生活は昨年から続いています。

このような時だからなのかもしれませんが、就職・転職を求めている障がい者も少なくありません。そのようなとき、就職活動をしている障がい者からよく受ける相談があります。

「就職活動は『オープン』にしてはたらくべきか『クローズ』にしてはたらくべきか」

「障がい者がはたらく」ということに関わる仕事をしてから、『オープン』か『クローズ』かについてのご相談を毎年のようにいただきます。

私のこれまでの経験からであれば、「『オープン』ではたらいた方が良い」という結論になります。

ただし、『オープン』か『クローズ』のどちらか一方が正解ということはなく、個々の置かれた状況で選択する道が変わるのはお分かりいただけると思います。

障がいのある方が、今後就職や転職をする時の参考のひとつとしていただければ良いと思い、以前にも読者からのQ&Aにてお答えしたことがありますが、今回は視点を変えて『オープン』『クローズ』それぞれのメリットとデメリットを例にしてお伝えしようと思います。

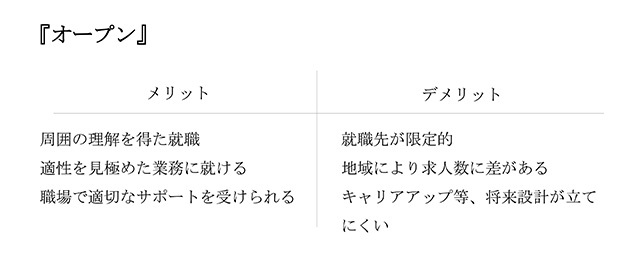

『オープン』での就職を目指す場合

メリットとして最初に考えられる点は、長くはたらくことができる環境下に身を置くことができるということです。

仕事は周囲との協力・連携を図りながら進めることが多く、時には自分の状態が業務に影響することも考えられます。そのような時、「障がいがある」ということを前提にした雇用ですから、一緒にはたらいている上司・同僚は障がいのことを分かっています。まわりに頼ることができる職場というのは状態の安定や安心感も生まれやすくなります。

採用された当初というのは心身も良好な状態であることが多いと思いますが、就職してからの期間が長くなれば公私の環境や体の状態にも変化はあるものです。そういった時に、障がいが周知された雇用であれば会社側の理解も早く、新たな選択肢も設けやすくなると考えます。

次にデメリットですが、企業の求人募集の数が限定的だという点です。

一般の求人数に比べて職種や待遇なども多くの中から選べるというほどではなく、地方に目を向けると尚更顕著に感じられます。(但し、今後テレワークの普及により地方在住者でも多数の求人にエントリーできるようになると思います。)

また、障がい者が健常者と同じようにはたらくという考え方はまだまだ道半ばです。正規雇用も少なく、就職後の将来設計を考えられるだけの雇用を実現している企業は少数だと感じています。

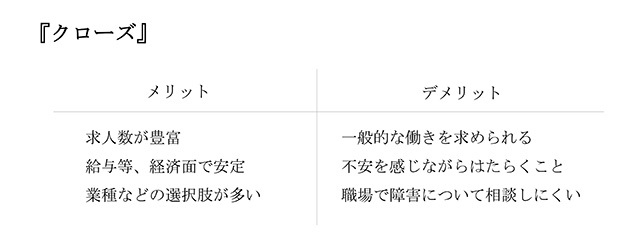

『クローズ』での就職を目指す場合

『クローズ』でのメリットは、就職活動が一般求人という立場になりますから求人数や職種も多く、選択肢の幅が広くなります。

自分の進みたい道や経験したい職業など、希望にマッチした就職に出会うチャンスも多くなります。

一般求人であれば、安定した給与やキャリアアップも目指せることから、障がい者求人よりも魅力的に見えるのも理解できます。そのため、一見して分かりにくい精神障がい者・発達障がい者が『クローズ』での就職活動にエントリーするという話も少なくなく、相談の数も多くなっています。

一方で、社会の障がい者への理解が乏しく、障がい者求人にエントリーしても採用までたどり着けないという現実を反映した姿ともいえるのではないでしょうか。

反対にデメリットについてですが、自分が障がい者だということを公言せずに就職をするわけですから、会社側は一般的なはたらきや成果を求めます。そのような中には障がいの特性により実施が困難な役割を担うことも十分に考えられることです。

また、体調の安定が常に維持できることは望ましいのですが、色々な要因で心身の状態が不規則になるのは障がいの有無に関係なく、誰しもが経験することです。

仮に状態の悪化が障がいの特性によるものであったりした場合、相談や悩みを聞いてもらうこともできにくい環境下では、体調の改善を図ることにも影響があるでしょう。それに、周囲に障がいがあることを知られないように日頃から気を使った生活を送るのは、メンタル面にも疲労蓄積と不安を強く感じてしまう原因にもなります。

障がい者の中には、長らく就職ができず強い焦りを感じたために『クローズ』での雇用を選択しないといけない人も多く、必ずしも『オープン』を勧めることはできないと感じています。

しかし、仕事への影響が考えられる障がい特性の場合、周囲に知っておいてもらうはたらき方がお互いにとって良好な関係を築きやすいと思っています。

一方で、受け入れる側の企業にも課題があります。

障がい者の求人募集を出すにあたり、業務に必要な情報共有や理解促進となる準備が整っていないケースがよく見られます。

その場合、採用された障がい者も一緒にはたらく従業員にも不幸な事例が発生してしまい、その後の取り組みにも大きな影響となってしまいます。

多様性理解の対象となるのは障がい者だけではなく、ジェンダーや外国人も含めたマイノリティな存在全般です。企業は、本業による利益の追求に合わせて、多様性への認識を深め、共生する社会の実現にも目を向けていく組織づくりが求められていると思います。